LES TOURS PENCHÉES DE LA CITE

Vous les connaissez tous, ces tours de l’enceinte gallo-romaine

penchées ! Et dans les courtines entre elles, vous avez toujours aperçu les

irrégularités grossières dans le parement du rempart, surtout au front Nord, p.

ex. autour de la tour du Vieulas, entre les tours du Moulin d’Avar et la tour

de la Charpentière mais aussi à la tour du Plô et aux côtés de la tour du Sacraire

st. Sernin, pour désigner les plus importantes.

Certains chercheurs ont

interprété ces anomalies comme résultat d’une grande bataille ou d’un

tremblement de terre. Mais la réponse est tout autre :

Tout commence sous le règne de Saint Louis ou plutôt sous

le règne de sa mère, Blanche de Castille quand il fut décidé d’engager en

urgence, après l’annexion de Carcassonne en 1226, la campagne de construction

1228-1239 comprenant la construction

de l’enceinte extérieure, la transformation (provisoire) de l’enceinte

intérieure et la fortification du château.

Mais le terrain entre les deux remparts suivit le relief

de la colline et présentait en conséquence une pente souvent très forte (les

grosses pierres sur les images 2 et 4 représentent les fondations romaines et

nous donnent une idée du profil contemporain dans les lices avant les travaux).

Aussi dans les lices, il y avait donc des gros travaux à

faire : sans le nivellement, les ouvrages extérieurs devaient être beaucoup

plus hauts pour protéger les lices et la trop faible différence de hauteur

entre les deux ceintures ne permettait pas de couvrement valable de

l’extérieur par l’intérieur. Et il ne faut pas oublier les difficultés de

circulation sur une pente plus ou moins forte.

Pour résoudre ces problèmes, les maîtres d’œuvre (c’est

ainsi que l’on appelait alors les ingénieurs et architectes) du roi avaient

donc l’idée tout à fait compréhensible d’enlever de la terre au pied de

l’enceinte intérieure pour y baisser le niveau du sol et la reporter dans le

dos de la future enceinte extérieure pour y rehausser le niveau : simple et

efficace !

Mais ils ignoraient la disposition des fondations du

rempart romain et il arrivait donc ce qui devait arriver : ce travail de

terrassement découvrit ces fondations romaines qui possèdent, certes, une

superficie importante mais qui sont peu profondes (elles n’atteignent souvent

même pas le rocher) et les déchaussa au-dessus du sol des lices. À l’intérieur

de la Cité, où de nombreux apports de terre et de décombres avaient été

entassés au cours des années, le sol se trouva bien surélevé (8 à 11

m !) et exerça ainsi une pression supplémentaire qui s’ajoutait

au poids des tours aux bases pleines ; la solidité de la maçonnerie du

Bas-Empire se trouva compromise.

Quelques pans de mur s’écroulèrent,

plusieurs tours s’inclinèrent, la tour du Vieulas se pencha même dangereusement

et perdit son étage supérieur

(voire image 5, dessin de J. POUX : La structure de la tour du Vieulas).

À cet accident majeur, les maîtres d’œuvre du Moyen Âge

ont obvié par tous les moyens disponibles. Dans une urgence absolue, ils

soutenaient les murs ébranlés par des étais permettant la construction de murs

de soutènement qui mesurent jusqu’à 6 m de hauteur. Ensuite ils consolidèrent

les murs et y placèrent là où il le fallait des arcs de décharge dans le but de

bien répartir les masses dans le retranchement fragilisé.

Après ils

reconstruisaient les parties effondrées. Et dans la foulée, il fallait encore

actualiser les courtines (p.ex. par la suppression d’une tour, image 2) et les surélever

conformément aux normes actuelles.

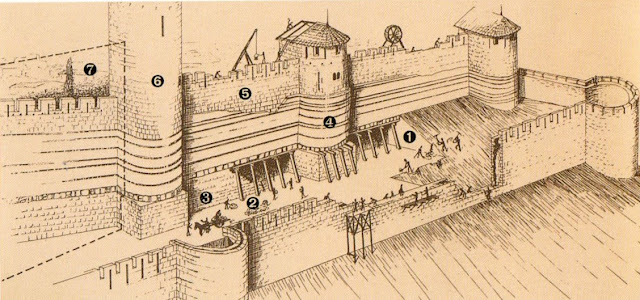

Ce travail est illustré de façon excellente par un dessin

de Gérard GUILLIER dans le livre « Carcassonne, histoire et Architecture »

de Jean-Pierre PANOUILLÉ (décédé le 19 janvier dernier et inhumé à Pezens) :

Légende :

1 –aplanissement des lices 2 et 3 – reprise en

sous-œuvre

4 – tour (du Vieulas) fragilisée 5 -

surélévation de la courtine

6 et 7 -

remplacement du mur gallo-romain par un imposant mur franc (entre la tour du

Tréseau et la tour du moulin du Connetable)

Tout cela a

emmené à la configuration suivante : la construction du Bas-Empire,

caractérisée, on se souvient, par son petit appareil mêlé de cordons de brique,

apparaît comme un ruban horizontal plus ou moins large, courant entre deux

bandes de maçonnerie qui l’encadrent au-dessous et au-dessus, à appareil plus

grand, époque de saint Louis, pour le secteur qui va de la tour du

Moulin-du-Connétable à la traverse du Sénéchal et en bossage, époque de

Philippe « le Hardi », pour celui qui va de la tour st. Martin

à la tour st. Sernin.

Ces incroyables efforts soulignent encore la volonté des

occupants francs de se donner au plus vite les moyens de pouvoir faire face à

toutes les menaces possibles. Une partie de ces travaux était sans doute

provisoire dans l’esprit des ingénieurs comme le prouvent p.ex. les pierres

d’attente qui amorcent, côté sud de la porte Narbonnaise, la courtine

attenante.

La baie (murée) romaine dans le retour sud de la tour st.

Sernin est à moitié noyée dans la muraille déjà renforcée (bien visible aussi de

l’intérieur).

L’intention était donc de refaire ce secteur entièrement.

Tous ces travaux, qui ne furent terminés avant le règne

de Philippe III, témoignent d’une extraordinaire maîtrise technique des

ingénieurs royaux.

Il est surtout fascinant

de constater dans quelle mesure ces maîtres d’œuvre, sous la contrainte de l’urgence,

s’attelaient à conserver tous les débris anciens encore utilisables !

Et comme, par la même, ils nous permettent aujourd’hui de

mieux comprendre l’histoire de notre Cité…

Texte de JP Oppinger

Texte de JP Oppinger

Sources :

- POUX J. « La Cité de Carcassonne »

- BRUAND Y. « Les enceintes

fortifiées » dans Société française d’Archéologie, Congrès archéologique

de France 131, Session 1973, Pays de l’Aude, ADA : 770.94448 CON pp. 497-515

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

" Los Ciutadins " Une association, un blog pour la défense de notre patrimoine la Cité.

A vos claviers vos commentaires sont les bienvenus

Merci Anton de Ciutad